Estudos anchietanos no século XXI e a Década Internacional das Línguas Indígenas (UNESCO, 2022-2032): interfaces entre a política e a historiografia linguística

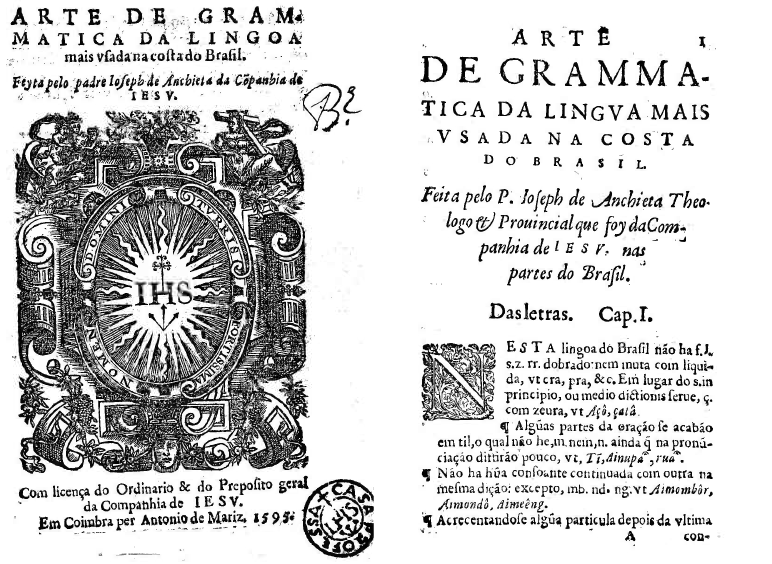

Consiste o presente projeto de pesquisa intitulado Estudos anchietanos no século XXI e a Década Internacional das Línguas Indígenas (UNESCO, 2022-2032): interfaces entre a política e a historiografia linguística em uma proposta de investigação interdisciplinar nas áreas de Historiografia Linguística e de Política Linguística, cujo tema central é a interpretação do pensamento linguístico (linguistic thought) do missionário e humanista do Renascimento José de Anchieta (1534-1597), que registrou a língua tupinambá no século XVI. Um dos primeiros registros documentais da língua tupinambá é a Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil (ANCHIETA, [1595] 1990), que será nosso principal corpus de investigação. Nosso objetivo é analisar como a língua tupinambá, instrumentalizada pela catequese e pela colonização linguística (MARIANI, 2004) na América portuguesa quinhentista, foi descrita na gramática do missionário. Para alcançar esse objetivo, desenvolveremos uma análise externa e interna da obra. Na análise externa, desenvolveremos uma narrativa (meta)historiográfica sobre o contexto do desenvolvimento do pensamento linguístico América portuguesa quinhentista, pelo conceito de linguística de recepção (ALTMAN, 2018), já na análise interna da obra, desenvolveremos um trabalho de Crítica Textual (BASSETTO, 2013) com a interpretação do processo de gramatização (AUROUX, 1992), desenvolvido por Anchieta. Nosso aporte teórico-metodológico está vinculado às áreas de Historiografia da Linguística (KOERNER, 1996; 2014; SWIGGERS, 2013; 2019; ALTMAN, 2019; ZWARTJES, 2011) e de Política Linguística (CALVET, 2007). Justifica-se nossa pesquisa tendo em vista que o século XVI foi o século mais indígena da história do Brasil, com maior diversidade linguística, antes da colonização europeia, que acarretou, continumente, uma aculturação linguística (BOSI, 1992). Para o estudo sistemático do pensamento linguístico de Anchieta, sobretudo dos metatermos gramaticais de sua obra e dos itens lexicais da língua tupinambá, faremos um trabalho de adequação teórica (KOERNER, 1996; 2014), com a descrição linguística desenvolvida pelo linguista Aryon Rodrigues ([1953] 2013; 1986), em seus estudos modernos sobre a língua tupinambá. Nosso intuito, por fim, é refletir sobre a obra de Anchieta, conforme os ideais de valorização e de preservação das culturas indígenas no Brasil.

Regna Brasillica: o Brasil quinhentista à luz da Historiografia Linguística (2019-2024)

Descrição: Consiste o presente projeto de pesquisa em proposta de investigação sobre o Brasil quinhentista à luz da fundamentação teórico-metodológica da Historiografia Linguística. O título do projeto: Regna Brasillica é um termo em Latim renascentista derivado de poesia novilatina do jesuíta e humanista S. José de Anchieta, SJ (1534-1597), um dos vultos desse momento histórico. Nosso objeto de estudos é a corrente de pensamento do Humanismo renascentista português (1485-1596), em suas reverberações no primeiro século do Brasil Colônia, sobretudo nas obras que compõem os Monumenta Anchietana. Analisaremos, além do corpus anchietano, autores coevos, suas biografias, histórico de instituições, atividades missionárias e a didática educacional, tanto o pioneirismo franciscano quanto a presença jesuítica, e de outras ordens religiosas, no Brasil quinhentista, a partir da modelagem teórica da Historiografia Linguística, tendo por referência as obras de Konrad Koerner (1995, 1996), Pierre Swiggers (2012), Zwartjes (2011), Cristina Altman (2012), Ronaldo Batista (2013), entre outros.

Em relação à teoria geral historiográfica, nos embasamos ainda no campo da História das Ciências, debatendo o conceito de paradigma científico, de Thomas Kuhn (1978), e da História Cultural, analisando o ?hibridismo cultural?, pela obra de Peter Burke (2006), a fim de investigar a educação humanística cristã em sua interface com o Brasil quinhentista. Já em relação à educação linguística, relativa ao uso do latim como língua de cultura no Humanismo renascentista português, sobretudo na reforma da Universidade de Coimbra, à época de D. João III, nos valemos das obras historiográficas de classicistas como Américo da Costa Ramalho (1988, 1994, 1998, 2000, 2013), Carlos Tannus (2008), Sebastião Pinho (2006), entre outros. Já em relação à metodologia, para trabalho com manuscritos e documentação do século XVI, nos valemos dos pressupostos da Filologia e da Crítica Textual, interdisciplinarmente, para estabelecimento de textos, transcrição e tradução de documentos. Pelo viés da Filologia Românica, descreveremos o Brasil quinhentista debatendo o conceito de Romania nova (BASSETTO, 2001), em sua integração ao contexto neolatino ibérico dos reinos absolutistas europeus da época da Renascença (Romania vetus), pelas navegações. Daremos especial atenção a acervos sobre o tema no Estado do Rio de Janeiro, como os do Real Gabinete Português de Leitura, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Fundação Biblioteca Nacional.

Quanto à perspectiva missionária, analisaremos, historiograficamente, a questão da religiosidade, no contexto do Padroado português e do Concílio de Trento (1545-1563), por pressupostos da Ecolinguística (COUTO, 2007), em relação ao meio ambiente espiritual, formado no Brasil do século XVI, sobretudo quanto às missões, escolas e colégios jesuíticos e à política de conversão indígena, cenário que redundaria, no fim do século, na Ratio Studiorum de 1599 (FRANCA, 1952; LEITE, 1962). Interessa-nos também, como objeto de estudos secundário, a recepção de documentos quinhentistas, relativos à América portuguesa por filólogos, historiógrafos, naturalistas, viajantes e acadêmicos iluministas dos séculos XVIII e XIX, como Alexander von Humboldt e Carl F. P. von Martius, que buscaram interpretar as obras jesuíticas em outros momentos históricos, já no final do período colonial. Buscaremos, por fim, como meta do projeto, tecer uma análise historiográfica pós-colonial, embasada na Historiografia Linguística, sobre as relações interculturais e transatlânticas luso-brasileiras, estabelecidas no Brasil quinhentista com a Europa renascentista, a fim de aquilatar a recepção do Humanismo renascentista no período em questão e seu impacto na globalização advinda das navegações portuguesas (RODRIGUES & DEVESAS, 2009).

Acesse um artigo sobre o tema na Revista da Abralin: https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1379

Comentários